信任是构成人类文明的基石。随着社会向数字化转型,算法信任作为技术信任与人际信任融合的产物,适应了数字化转型社会的需求,成为人工智能伦理研究中的关键议题。算法给人们的生活带来了便利,但其应用中的缺陷也引发了不可回避的信任危机,这将关系到社会生活公私领域有秩序地运行。因此,为了促进数字化转型社会整体信任环境的改善,并防范技术风险,需要从技术演进出发,探究算法信任的内在本质和概念特征,明确其构成逻辑。这将有助于重构数字化转型社会的伦理秩序,强化法律规制,规避潜在风险,确保社会生活的有序运行,确保人类的利益和福祉得到保护。

算法信任是数字化转型社会中技术介入伦理的一大缩影,也是伦理嵌入技术的一次尝试。算法作为强有力的计算工具,对现代社会的运行至关重要,其所产生的效用使人类需要高度依赖算法;但同时也具有不可解释、算法歧视、算法偏见等明显缺陷,这些缺陷放大了风险,引发公众的担忧和恐慌,可能导致社会信任的断裂。罗素·哈丁(Russell Harding)在信任研究中指出:“许多人在某些社会中更多地以乐观的态度面对新情况,信任仿佛是暂时的……我们以一种本能的乐观主义开始生活。”[1]因此,针对人类对算法深度依赖这一不得不面对的现实问题,必须尽快明晰算法信任的内在本质和特征,应对由技术引起的社会信任变革。以下对算法信任的缘起及其发展历程的阐释为对算法信任的认知提供了史学证成,关于算法信任的特性及其核心逻辑的解析为对算法信任的认知提供了概念画像。

一、算法信任的演变历程:由技术到治理

技术从底层逻辑上撬动了信任的变革,作为人工智能三大基础架构之一的算法凭借其计算优势增加了信任的“理性”成分,在多个领域中辅助人类信任决策,深入参与到社会伦理的运行过程中。人类逐渐进入到人机深度交互融合的工业4.0时代,新技术的发展将受到人们对其接受度和信任度的绝对限制,其发展在某种程度上说是受信任驱动的。算法信任作为数字化转型社会中新型的信任方式,对其概念表征与本质特性仍需深入地进行探索。经过技术史路径的梳理,算法信任的演变历程可以总结为以下三个阶段。

其一,可信计算是算法信任在技术领域的初步体现。“可信计算是将信任的概念加入到信息社会中。通过目前的技术,建立信任社会,使信息安全得到改善。” [2]在计算机系统和网络安全当中,信任的概念被认为是“被接受的依赖性”[3],这种依赖性概念被限定在一个可测量的空间中取值,用来约束计算机的自由计算以达到人类的预定目标。随着云计算、大数据、区块链的出现与推广,可信计算技术的应用场景也在不断拓展。从可信计算的底层逻辑来看,可信是指对于一个特定的目标,实体的行为总是与预期的相符,则针对这个目标,该实体就是可信的;从可信计算的产生原因来看,可信是对计算机计算自由的约束,弥补了计算机自由计算领域的安全空白;从可信计算的特征属性来看,可信是计算中的信任传递模式,解决了平台、人、程序、机器之间的信息安全传递。就可信计算中体现的算法信任而言,信任是基础和本源,技术是中介和手段。更准确地说,算法信任不在于深入剖析算法而在于重新阐释信任。

其二,区块链技术体现了算法信任的进一步演变。“区块链是分布式网络、加密技术、智能合约等多种技术集成的新型数据库软件,通过数据透明、不易篡改、可追溯,有望解决网络空间的信任和安全问题,推动互联网从传递信息向传递价值变革,重构信息产业体系。”[4]区块链技术主要的技术依赖是非对称性加密算法,其体现的信任逻辑为“无信任的信任”[5],这是一种不基于中心的权威,遵循系统性分布式的信任结构,旨在促进对网络的信任,而不信任任何个人行为者。就区块链技术中体现的算法信任而言,这种信任没有定向代理和中介的干扰,要回归到人与算法直接的信任关系中来,对促进形成社会公共性信任极为重要。与可信计算一样,区块链不仅是纯粹的技术,本质上也体现出了“社会技术性”(sociotechnical)。区块链技术中体现的算法信任揭示了技术与信任的双重变革,蕴含着科技发展应为人类谋福利的含义。

其三,利用算法治理社会是算法信任相对成熟的表现。算法信任在数字化转型社会的不确定性危机中出场,面对的是现实与虚拟的交互闭环,它所承担的是随之而来公众期待。算法治理可能依赖于算法的信誉,当人们将部分管理职责交给算法时,算法便在管理层面取代了人类的工作。它们能够快速且稳定地执行程序,并开始承担管理和决策的任务。这一过程当中,算法信任是影响人们接受算法治理和决策的重要因素,是影响数字化转型社会整体信任环境构筑的关键条件,良好的社会整体信任环境可以促进用户、技术代理、智能产品之间的良性互动与合作,创造经济的繁荣。在倾向计算文化的数字化转型社会当中,人际信任很大一部分转换为算法信任,社会的整体信任结构由此发生变化。

除了从技术方面溯源算法信任的产生以外,关于算法信任的公众讨论也不容忽视。恰如美国实用主义哲学家约翰·杜威所言:“如果人们想要了解在事实(facts)与其背后的意义之间的距离,那么应该从社会讨论的领域入手。”错误!未找到引用源。196随着数字化转型深入发展,算法信任引发的相关社会问题日益凸显。如今,算法信任问题广泛存在于医疗保健(healthcare)、食品体系(food system)及聊天机器人(chatbot)等等场景当中。例如,在数字化医疗领域,算法通过对数据的分析为不同的对象提供个性化的诊疗方案[7],患者对医生的信任也包括了对数字化医疗手段的信任;在食品安全领域,以算法推荐为主要技术手段的“社交媒体是传播食品相关信息的一种重要方式”[8];在智能对话领域,“为了改善聊天机器人的用户体验,在人类和聊天机器人之间建立信任是很重要的”[9]。信任作为原则被考虑进技术代理的设计原则之内以提供更好的人机互动体验。上述场景均凸显了构建算法信任对于维护社会安全和秩序的重要性,它与公众对建立社会良好信任环境的期望相契合。

二、算法信任的构成基础:由需求到本质

算法信任的产生是社会变革之需,是在传统信任关系与现代技术的张力日益紧张之下产生的。“在人工智能的背景下,人与技术的关系是基于某种信任而形成的一种新型深度融合。”错误!未找到引用源。在数字化转型社会中,这种还不能被确切描述的信任是多元的,算法信任便是其中之一。要深入探讨算法信任所蕴含的信任与技术之间的关系,以及算法信任在现代社会中的重要性,需要首先了解算法信任的基础及其特性。其中,基础是对其形成条件的分析,特性是对其属性的厘清。

其一,算法信任的基础之一是算法技术的高效执行。算法大大增加了人类行动的可能性,算法信任是人们基于算法高效执行结果的乐观情绪和心理预期,这种信任既合乎情理,也具有实际价值。当陷入困境时,人们会寻求最高效的解决方式,算法在目前来说就是这样的工具。希拉里·R.萨特克利夫(Hillary R. Sutcliffe)和萨曼莎·布朗(Samantha Brown)在关于人工智能信任的讨论中提出,执行是信任的最强驱动力。“当公民看到治理在运作的时候,他们就会信任它,法律得到执行,违规行为被公布。”[11]那么,算法信任很容易混淆成是“人对算法的信任”这一单一维度的理解。实际上,算法信任并非单纯指技术信任或人对技术的信任。也就是说,在谈论算法信任的时候往往更偏向于人的心理状态,而不是单一地指向由算法技术派生的技术化信任,也不是算法技术执行任务的某一单次行动,应看到人的心理状态是一个持续变化的过程。算法的高效执行使算法信任得以建立,但当人们赋予算法技术更多的信心,资本就会推动算法技术加速向前发展,形成激增的技术竞争,追求更大的生产价值和商业价值,与此同时,也带来了更多的困境,形成更多的复杂局面。从这一意义上来说,算法技术的高效执行既是算法信任的基础也是风险的来源,这显示出调节的必要,算法信任应该根据信任环境的变化产生变化。

其二,算法信任的基础之二是社会发展的切实需要。尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)从社会学的视角指出信任是“简化社会复杂性的方式”[12]24。算法作为技术隐藏在人们日常活动背后,常常不为大众所熟知和关注,甚至被遗忘。手机软件、电脑程序和各种APP的背后都少不了算法技术的支持,“手机控制智能家具涉及无限通信与加解密算法,浏览推送新闻涉及推荐算法,视频会议涉及包调度、音视频编解码,网络约车涉及匹配算法、路径规划和动态定价,网络购物涉及推荐算法和区块链……”错误!未找到引用源。。在算法高参与度的数字化转型社会当中,算法信任必须作为一种新的信任类型嵌入到算法设计和算法治理当中,以满足数字化转型社会发展的安全等其他需求。这表明信任正在新环境下进行着一种形式转换,信任经过了作为人类文明基础的自明性阶段,继而又被赋予用于平息混乱和恐惧的伦理意义,如今来到了充满焦虑与风险的数字世界,以满足数字化转型社会发展的新需求。数字世界的复杂性引发焦虑和风险,这促使社会对新理论框架的需求日益增长。算法信任是解决现代信任问题的重要概念,以解释新现象、澄清新问题、提供新思路。

其三,算法信任的基础之三是共同享有的伦理法则。从哲学的视角来看,休谟提到“协议只是一般的共同利益感觉; 这种感觉是社会全体成员相互表示出来的,并且诱导他们以某些规则来调整他们的行为”错误!未找到引用源。。人与人之间的共同“感觉”,是社会共同规范形成的基础。同样,在这种聚拢的共同“感觉”中信任得以产生;从经济学的视角来看,福山指出“假如同一企业里的员工都因为遵循共同的伦理规范,而对彼此发展出高度的信任,那么企业在社会中经营的成本就比较低廉,这类社会比较能够创新有序地进行开发”[15];从社会学的视角来看,卢曼也曾指出“在某种程度上,在社会秩序中信任基础的形成大致不依赖个体动机的差异和波动”[12]51。由此可见,信任的一大基础就是共同享有的伦理法则。观察中国社会中的合作关系可以发现,当双方拥有“同学”或“老乡”等共同身份时,他们往往能获得更多的信任。这不仅因为他们有相似的成长背景,更因为他们受到相同的伦理规范影响,拥有更多共同的感受。这种共同感受越多,信任就越容易建立。在数字化环境中,算法信任也需要这样的基础。一旦逾越了共同的伦理规范界限,信任的建立就将变得非常困难。

其四,算法信任的基础之四是自发寻找的人性复归。“人并非天生就被判决必须活在不信任、不透明的状态以及随之而来的种种邪恶之中:这些都是人类或社会的造作。”错误!未找到引用源。技术时代的来临已经是一个不可逆的事实,但是如何引导技术向善则取决于人类自身。在数字化转型社会当中人类面临的一大困境是人的主体性地位正在不断地走向边缘,这是技术的突增所带来的。技术突增带来了许多需要被解释和解决的现实问题,技术自身无法解释,人们也尚不具备这种能力。一方面,目前尚未形成一套成熟并且公认的理论框架去解释新现象和解决新问题;另一方面,学科的过度精细化使得要先完成学科交叉研究和融合的强化,才有可能面对人类现阶段所面临的复杂问题,比如说数字化转型的风险问题、秩序问题,这些问题的解决仅依靠科学技术是做不到的。美国实用主义哲学家杜威很早就提出知识的过度分化并不完全是好现象,“社会知识被分化成独立的、彼此孤立的分支学科,这标志着它的倒退。“人类学、历史、社会学、道德、经济学、政治科学,都在走它们自己的路,彼此之间没有持续、系统和富有成效的相互作用。”[6]397当讨论技术风险问题或者“卡脖子”问题的时候,科学家、工程师、哲学家、法律专家之间如果缺乏充分的理解和沟通,那么整合各方的智慧将变得困难。对算法的规范应该以人为标准。若要解决和人类利益连接最紧密的问题,则需要将各种探究复归到关注人类本身。寻找人性的复归就是寻找人初始的融通状态,将人与技术深度融合状态下的主体意志归还给人类,这是算法信任往后发展需要具备的必要条件。

部分国家和地区已经开始采取对算法的规制行动,这对于算法信任的建立起到重要作用。欧盟在2020年12月推出的《数字服务法案(草案)》[17],力求建立算法问责制,建立更加负责任的在线平台;2022年1月,中国政府网信办发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》[18],严格规制了算法推荐的合理运用,促进算法应用向善。公众的讨论与聚焦暴露了算法运行的缺陷问题,也是推动算法信任的建立与推进整体信任环境改善的重要力量。

三、算法信任的构成特性:由融合到生成

算法信任的特性从算法信任的基础之上延伸开来,适应数字化转型社会快速发展与迭代的要求,体现了算法信任与传统信任的不同,揭示了数字化转型社会中的信任痛点问题。社会信任环境的痛点,其核心是对算法技术的集体性的过度信任,为解决这一问题,必须剖析算法信任的基础和特性,使信任发展与数字化转型的步伐趋向一致。

其一,算法信任具有复合性。算法信任体现了智能技术与伦理的融合。随着人工智能重塑人机互动,它也引发了信任秩序的重构。为适应技术迅速的发展变化,必须发展新的复合性概念,以此来进一步塑造数字化转型社会的信任体系。一方面,算法是建构智能技术与人类关系的重要基础,其高效执行奠定了智能技术在人类社会生活中的地位;另一方面,信任是智能技术能够顺利发展的一大驱动,在很大程度上人们对智能技术的信任度和接受度决定了其前进里程。此外,算法凭借其理性计算优势参与到人类的信任决策过程中去,成为构建算法任闭环的核心要素。

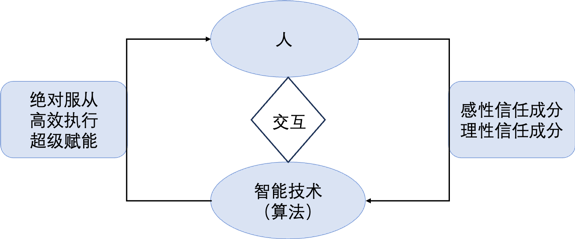

算法信任闭环关系如图1所示,信任闭环是人[l1] 与智能技术(特别是算法)的相互作用和依赖的循环过程。算法信任的构建过程是多维度的:一方面,算法遵循人类指令,快速并精准地执行任务,并提供更高层次的分析和决策支持为人类赋能,这是算法信任建立的原动力。另一方面,基于算法的高效与精准,人们对其形成理性分析后产生的信任。与此同时,人们目前对算法的信任不仅仅基于逻辑,也包含了期望和信心等情感因素。这种多维度的信任构建过程在与智能技术(特别是算法)的不断交互中逐渐成熟,形成了与技术深度融合的复合性算法信任。明确这一概念对于深入理解数字化转型社会中人类整体的信任环境及其改善至关重要。

算法信任闭环

其二,算法信任具有多主体性。算法信任不能简单地被理解为信任算法或者对算法的信任,因为在这一特殊信任产生的过程中,涉及很多不同的参与主体。以用户个人为主体,算法信任的掌握者无疑是每一个具有独立自主意识的个人,这是由信任的本质所决定的,人应当成为信任生成的第一动因,信任在依靠个人主体与他者发生的互动关系中产生;以技术本身为主体,技术的演进是对人类主体发展必要的补充,在人与技术的信任关系中,技术主体充当着重要的互补作用,技术主体具有人类未能达到的理性优势,这是算法信任存在的强势驱动力;以社会媒介为主体,“人是一种社会的动物”错误!未找到引用源。具有社会能力、参与社会生活,同时不可避免地受社会因素的影响,其中包括社会制度、 组织权力、公众参与、大众传播等综合性社会因素,这些因素在无形中塑造了算法信任形成的基础环境。无疑,通过这些社会性的综合因素,算法信任的相关信息与数据得以传播和收集,其所受到的过度技术化得以控制。算法信任的多主体性意味着着主体之间的优势互补、平衡制约之意,是稳健的算法信任形成过程中的应有之义。

其三,算法信任具有生成性。信任类型和信任机制的更迭并不简单,其过程中包含着经验与价值的转换。任何具备稳定特质的信任的建立需要渐进地、逐步地向前推进。因此,算法信任也并非凭空产生,从算法到信任的直接跃迁是不符合逻辑的,算法信任的形成展现出随着数字化发展而不断变化的过程性。明确算法信任的形成和变化过程有利于更准确地把握算法信任、智能技术以及两者之间的关系。算法信任的形成是技术和社会发展到一定程度自然而然发生的现象,表现为有迹可循或有阶段性的标识。有学者在讨论转型过程中的信任时指出,“转型极大地改变了民众对彼此的了解和信任,因此改变了民众的认知,到底谁才诚信,或可信”[20] 。算法等智能技术的转型推动人们信任的转型,信任的转型进一步改变了数字化转型社会人类与智能技术的关注。算法信任的内涵演变与数字化转型并行,用过程性的眼光看待算法信任及其相关问题,有利于数字化发展的连续性和转型的创新性。

其四,算法信任具有可调节性。在数字化快速进展的社会中,人们对安全与确定的追求不言而喻。展望技术时代的人类发展,还有什么东西是能被个人自身所掌控的呢?技术进步改变了原有的社会秩序,使个人的自主性受限。个人获得幸福生活的前提条件之一是遵守社会的规定、接受技术的规驯、服从群体的要求等等。不难发现,其中技术掌控的东西越多,个人掌握的东西便会随之减少,原本以人为本的社会秩序也会趋于松动和混乱。因此,若要实现对个人生活的掌控,则需要重新审视人类文明之原始形态,在理性与规范之外同样重视感性与直觉对人类发展的推动作用。信任具有这种直觉力,它属于人本身,由人调节。无论一个算法模型的执行多么精确无误,如果个人选择不信任它,那么它对个人而言几乎无法发挥作用。即使该模型被执行,个人的不全然信任意味着不会完全接受其结果。因此,个人可以提前感知并预防潜在的风险,并在一定程度上实现对风险的控制。由此可见,算法信任可调节性的最终目的是基于属人的信任而非理性计算的算法,这是在信任可技术化操作背景下对人本根基的维护方式。

现如今,人们不得不面对技术的发展已经成为人类不可控制的力量,算法便是其中之一。尤其在资本的引导下,社会对算法效用的极度追求已经脱离了人类理智的可控范围。马斯克形容人工智能是恐怖的存在,因为在智能算法的眼中,一旦人成为了算法执行任务的阻碍,那么算法将会“无情地”处理任务式地处理掉人类。所以,算法信任作为数字化转型社会的重要概念之一,揭示了数字化转型社会当中智能技术、信任、个人和社会的深度交互融合的现状,以及这种现状带来的便利与焦虑。人类的长远发展注重人性的透析与人类理智的进步,技术应被视为是人类进步的过程而非终点,如果技术的发展无法回应个人与社会的精神困境,那么其必然给人类进步带来阻碍性的新难题。

四、算法信任的构成逻辑:技术与文明共进

算法信任的构成[l2] 之基是以人类对算法的依赖加深和算法不可控风险的快速增长为动机,以维护人类权利、重构数字世界的秩序为目的,以补齐数字世界理论与实践价值不对齐现象为理论原因,以为了个人具有更自由的选择权利为实践原因而提出的。归根到底,信任的变革是由于人类生活方式变化进程而自然发生的,因此建构算法信任需要从算法信任的要素、价值和实践三个维度进行。

1.技术要素与文明要素的交织互构

算法信任的构成有两个主要因素,分别是作为技术要素的算法和作为文明要素的信任,两者在数字化转型社会发展过程中自然产生了交织和互动,并在此过程中相互构建生成新事物,突出体现了技术对人类精神上的改造,以及人的精神通过技术来进行的表达。技术时代是人类文明发展的高级阶段,以技术创新为追求,不断激发人类的创造力和生命力,而技术参与度的逐渐提高也越来越显示出技术时代物质与精神交织复合的状态。

追溯算法信任的形成过程,不仅涉及到技术层面的问题,同时也涉及观念层面的问题。技术层面的问题可以通过对算法发展史的梳理来厘清,而观念层面的问题则具有众多的表达方式,例如,具有代表性的公众讨论与哲学讨论应该被视为是同等重要的分析材料。算法信任在社会讨论和公众认知中显示出的自然形态,是概念形成并逐渐被广为使用的最朴素和最自然的原始过程;而对算法信任的哲学讨论即是进一步明确算法信任的形成并揭示算法信任本质的重要环节,目前对于算法信任的研究主要停留在第一阶段,即在具体的用例中展开对算法信任的探讨,至于聚焦算法信任概念本质与价值的研究则尚未充分。

算法信任的前身之一是“电子信任”(e-trust),电子信任是在数字化环境中,特别是在分布式人工系统中的人工代理(artificial agents,简称 AAs)之间发生的信任现象,指的是人工代理之间一阶关系(first-order relations)的二阶属性(second-order-property)[21]。基于此,算法信任是在人与目标实现过程中作为中介的算法所建立的信任,其依赖于算法的可信度而产生,生成于人类对于算法的使用之中,具有调节和改善人机关系的属性。

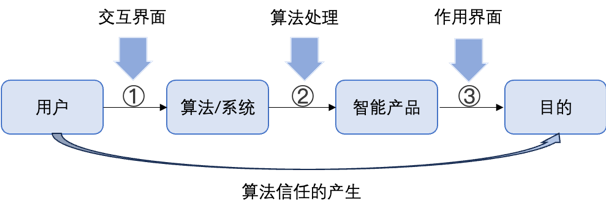

在数字化环境下人们通过使用算法或系统来操控智能产品以实现具体目的的链路如图2所示。环节①代表了用户与算法/系统交互的开始,也是在具体的数字化场景中算法信任生成的起点。在这一环节中,人机交互界面具有一定的迷惑性和误导性,其设计容易吸引用户注意力,从而干扰目的的实现;环节②代表了用户通过算法/系统控制特定的智能对象,是算法/系统处理用户输入的阶段,这一阶段存在着透明度、可解释以及欺骗性问题,是算法信任最脆弱的环节;环节③指的是智能产品根据算法/系统的指令进行最后的执行环节,意味着用户目的的实现,也意味着算法信任在顺利结束任务的时刻完成了闭环。

数字化环境下用户实现目的的路径

算法作为一种高度抽象的中介,改变了人们直接与外部世界互动的方式。虽然算法提高了任务处理的效率,但同时也增加了人类实现目的的复杂性。人只有在通过算法设计的界面并按照指示进行规范的操作之后才能最终达到自己的目的。这期间极易产生的问题:一方面,人的主观行为往往会受到界面信息的左右而迷失,从而短暂地忘却目的,被迫接收无关的信息,由意识操纵技术转变为技术操纵意识,不知不觉中人失去了在技术使用中的主动权。另一方面,迷失在技术设计的界面之后,人的主体性视域就变得非常有限。进一步将会导致数字化环境下事物背后的运行机理变得离人越来越远,使得非技术从业人群陷入难以理解技术却不得不依靠技术达成目的的窘境。这时候,人们必须真正理解且重视算法信任的调节能力。算法信任是算法与信任相互作用的结果,更重要的是,它可能成为人类在确保人机关系中人类自我意识优先的一种手段。

2.本体探索与现实价值的横纵勾画

算法信任是电子信任的同类延伸。对于算法信任本体概念含义的不明,将会产生在对算法信任概念理解上的各式不同。已经明确的是,算法信任的核心在于算法的可信度和人们对算法的信心。实际上,在算法信任被明确定义之前,已经作为一种特殊的信任形式先置性地隐含在大多数的使用场景当中。

算法信任的效用价值决定了它的先置性存在。算法信任包含对技术能力的期望,是风险社会当中的重要资源。其一,算法信任作为前置性的技术信任为新技术的执行节约了大量的时间和物质成本,产生了更多数据与经验价值;其二,算法信任的多主体性增加了信任的理性成分,能够促成数字化转型社会中更加广泛的交易与价值交换;其三,伴随着全球化进程的深入,不同国家和地区在数据共享、隐私保护、性别平等方面的合作联结需要算法信任作为合作基础;其四,算法信任是应对数字化风险的有效手段,技术驱动的优势与伦理调节的结合对复杂性问题以及重大的风险具有更灵敏和及时的调节功能,当算法信任的构成要素之一失效,另一要素可以辅助整体目标的完成,因此具有足够的时间敏锐度和闭环修复功能;其五,算法信任以信任为基质,属于个人,个体享有支配权,保证自我意识和主体性的优先。

算法信任的形成以效用为第一推动力,在价值发挥的过程中逐渐明确算法信任的本体意义,从讨论现象回归到讨论本体。[l3] 算法信任的本体意义将体现在其对未来数字世界的影响和价值上。在未来,算法信任将能够成为促进信息流通、知识共享和资源合理配置的有效中介,进一步推动人类在数字社会中的进步与发展。

3.数字实践与未来价值的先行描绘

算法信任概念适配快速发展中的数字化转型社会。人类文明正在出现数字化转向,“赛博空间”(cyberspace)、“信息圈”(infosphere)、“元宇宙”(Metaverse)等概念被不断提出,庞大的数字世界将建立在复杂的代码运行之上。由此,人类文明中的社会伦理要素也急需进行相应的调整,以适应有可能发生的高度数字化的世界,算法信任的概念是面向未来的概念,与数字世界的不确定性密切相关。

算法信任是调节整体性信任环境的重要变量。一方面,人们发现在技术化的实践中追求目标的过程往往伴随着不受意志控制的种种意外后果,而对于这些后果的应对手段出现得较晚。对社会在技术方面的整体性信任环境的适当调整是非常有必要的,人们可以根据情况变化来选择植入信任以孕育更多的信任,或者选择植入不信任以撤销原有的信任,以此来干预不断的技术增长带来的风险,让算法信任成为风险调节的有效手段;另一方面,在伦理实践中算法信任强调了每个个体的伦理身份,整合了个体的多样化目标,通过影响个体的信任观念改变权力行使的有效性,旨在追求社会整体性信任环境的良好维持,最终利用技术的能力达成公共的“善”。

信任环境的调节对于人类纽带的维系是不可或缺的。算法信任是人类在技术时代促成人类社会包括人与他人、人与自我、人与技术之间相互依赖的体现,使信任之外的地带不再是无信任的地带,Forrester公司分析师约翰·金德瓦格(John Kindervag)在2010年提出“零信任”(zero trust)的概念,“零信任要求信息安全专业人员将所有网络流量视为不可信任的”,主张“在验证之前不要相信任何人”[22]的原则,是一种新的信任安全范式;区块链技术被称为“无信任的信任”(a system of trustless trust)架构,“分布式账本验证了信息的准确性”[23],代替了信任个体行为者或者组织的传统方案。在形式上,算法信任同“零信任”和区块链的“无信任”一样都与传统信任具有明显的区别,属于新的技术信任方式。

技术改变了原有的信任方式和信任文化,算法信任在配合算法高效处理社会复杂问题的同时也对数字化转型社会的伦理秩序进行着维持和改造。[l4] 在未来的数字实践中,增加信任的权重将变得越来越重要。同时,推动跨学科合作将成为未来信任价值探索的主流方式。算法信任概念的明确有助于将个体在数字化转型社会中的信任权利嵌入到整体信任环境当中,最终将促成一个适配技术发展的健康信任生态系统的形成。

五、结语

随着社会复杂性的不断增加和专业化水平的持续提高,信任已成为维系人类文明的关键要素。算法信任,作为传统信任的一种现代形式,已在数字化环境中演变成为一种基于理性计算的行动模式。这种转变不仅增强了信任的效用,同时通过减少了监督的成本,为技术发展提供了更广阔的空间;也确保了人类在人机互动中的主导地位,将道德和社会责任置于信任构建的核心。

为了进一步改善和深化这种信任,必须关注数字化转型社会的实际需求和挑战。这包括增强算法的透明度和可解释性,确保算法决策过程的公正性和可靠性,剔除算法所带来的欺骗性和潜在偏见,从而提升公众对算法的信任。同时,加强跨学科的学术交流,推动不同领域的视角和理念相互融合,形成共识,这对于形成信任在数字化时代的新定位至关重要。

观照数字化转型社会的实际,意味着需要从伦理、法律和社会的角度出发,全面评估算法的影响。这涉及对算法设计和应用的持续监督和改进,确保它们符合社会的整体利益和价值观。因此,对算法信任形成及时且正确的认识,可以在技术手段介入之前从构成社会文明的基础要素出发,深入理解其内涵,更加夯实成熟稳健的数字化信任基础,促进社会整体信任水平的提升。

正如信息哲学家卢西亚诺·弗洛里迪(Luciano Floridi)所言,“随着时间的推移,在伦理层面上,自然之恶的盘子越来越轻,道德之恶的盘子越来越重。人类的责任正在增加”[24]。随着数字化发展的不断深入,人类对数字世界的构想和搭建负有的责任也越发重大。面对当下社会信任体系面临的巨大的困难与挑战,以及新技术及其衍生物给人类伦理秩序带来根本冲击,人们必须从全方位积极采取措施,通过不断地考察和改进,将社会整体信任体系推到更加良善的水平,养成健康的数字化信任模式,实现技术进步与社会福祉的双重提升。这不仅需要技术专家和人文社科学者的努力,更需要社会各界的共同参与和支持,以共同构建一个更加信任、更加和谐的数字化转型社会。

参考文献:

[1] Hardin R. Trust and trustworthiness[M]. New York: Russell Sage Foundation, 2002: 72.

[2] Zhang H G, Luo J, Jin G, et al. Development of trusted computing research[J]. Wuhan University Journal of Natural Sciences, 2006, 11: 1407-1413.

[3]Avizienis A, Laprie J C, Randell B, et al. Basic concepts and taxonomy of dependable and secure computing[J]. IEEE transactions on dependable and secure computing, 2004, 1(1): 11-33.

[4]工业和信息化部 中央网信办印发《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》[EB/OL]. [2023-01-11].

[5]Werbach K. The blockchain and the new architecture of trust[M]. London: Mit Press, 2018: 29.

[6]约翰·杜威. 公众及其问题[M]//约翰·杜威. 杜威全集·晚期著作(1925-1953): 第2卷(1925-1927). 张奇峰, 王巧贞, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2015.

[7]Belfrage S, Helgesson G, Lynøe N. Trust and digital privacy in healthcare: a cross-sectional descriptive study of trust and attitudes towards uses of electronic health data among the general public in Sweden[J]. BMC medical ethics, 2022, 23(1): 19-26.

[8]Wilson A, Coveney J, Henderson J, et al. Trust makers, breakers and brokers: building trust in the Australian food system[J]. BMC Public Health, 2013, 13: 229-235.

[9] Guo Y, Wang J, Wu R, et al. Designing for trust: a set of design principles to increase trust in chatbot[J]. CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction, 2022, 4(4): 474-481.

[10]闫宏秀. 可信任:人工智能伦理未来图景的一种有效描绘[J]. 理论探索, 2019(4): 38-42.

[11]Sutcliffe H R, Brown S. Trust and soft law for AI[J]. IEEE Technology and Society Magazine, 2021, 40(4): 14-24.

[12]Luhumann N. Trust and power[M]. New York: John Wiley & Sons Inc, 1982.

[13]徐恪, 李沁. 算法统治世界[M]. 北京: 清华大学出版社, 2017: 11.

[14]大卫·休谟. 人性论[M]. 关文运, 译.北京: 商务印书馆, 1980: 530.

[15]Fukuyama F. Trust: the social virtues and the creation of prosperity[M]. New York: Free Press, 1995: 37.

[16]让·斯塔罗宾基. 透明与障碍[M]. 汪炜, 译. 上海: 华东师范出版社, 2019: 22.

[17]European Commisssion.The Digital Services Act package[EB/OL]. [2023-03-21].https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package.

[18]互联网信息服务算法推荐管理规定[EB/OL].[2023-03-21].

[19]汉娜·阿伦特. 人的境况[M]. 王寅丽, 译. 上海: 上海人民出版社, 2017: 14.

[20] Cook K S, Hardin R, Levi M. Cooperation without trust?[M]. New York: Russell Sage Foundation, 2005: 167.

[21] Taddeo M. Modelling trust in artificial agents, a first step toward the analysis of e-trust[J]. Minds and machines, 2010, 20: 243-257.

[22] Kindervag J. Build security into your network’s dna: the zero trust network architecture[J]. Forrester Research Inc, 2010, 27: 1-16.

[23] Werbach K. The blockchain and the new architecture of trust[M]. London: MIT Press, 2018: 127.

[24] Floridi L. How to counter moral evil: paideia and nomos[J]. Philosophy & Technology, 2022, 35(1): 18-23.

【本文系 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关资助项目(23JZD005)。】

【作者简介:宋胜男(1996-),女,浙江金华人,上海交通大学博士研究生,主要从事科学技术哲学研究;闫宏秀(1974-),女,山西平遥人,上海交通大学教授,博士生导师,主要从事技术哲学、数据伦理研究。】